一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五

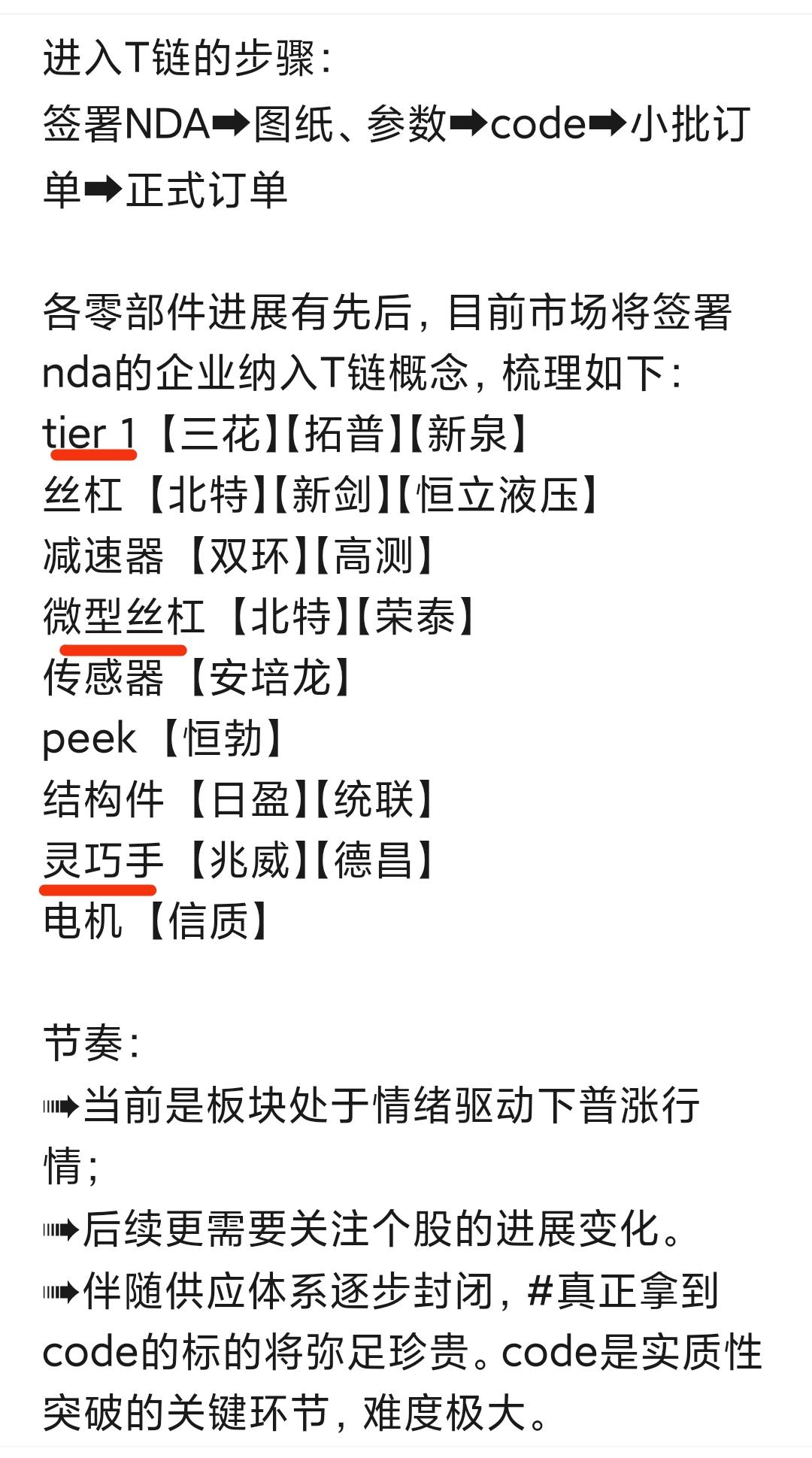

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢?一则关于“中国在高端轴承、精密仪器等七大关键技术领域落后于日本”的观点,在网络上引发了热议。许多网友发出了一个朴素的疑问:既然日本技术如此领先,它们究竟应用在了哪里?这个问题看似简单,但实际上触及了现代工业体系的核心,也揭示出一场围绕精密制造展开的国际博弈。要理解它,不能只停留在列出各种高科技产品,而是要深入看日本是如何打造一个“隐形秩序”,以及中国如何依靠自身独特优势去挑战这一既有格局。很多人以为高科技只是那些显眼的终端产品,但真正的技术力量,往往隐藏在我们日常生活中不易察觉的环节。就像社会的毛细血管,这些“无感”的技术虽不起眼,却支撑着现代社会的高效与稳定。在个人生活中,这些技术直接影响着生活品质。你拿着智能手机,屏幕能根据你的姿态自动旋转,这背后是村田制作所的微型传感器在默默工作。医生用奥林巴斯的显微镜观察细胞,做出精准诊断,那是精密光学技术在发挥作用。甚至当你用洗衣机,享受NSK轴承带来的静音与平稳,技术的价值已经融入了日常生活的每一刻。在公共设施和基础建设中,这些精密技术更是不可或缺。一列高铁能够以300公里每小时的速度平稳运行,依靠的是NTN提供的高精度轴承;飞机能够更轻、更省油地翱翔天际,离不开东丽公司的碳纤维材料。正是这些关键部件,构建了大型基础设施的稳定与安全。进入工业制造的核心环节,精密技术的价值更为突出。哈默纳科的谐波减速器,让机器人手臂能够精准且灵活地操作,使汽车生产线上的每颗螺丝都能以恰到好处的力度拧紧。而这些机器人的“大脑”——芯片,其制造过程又离不开日本发那科、牧野等公司生产的五轴机床,这些机床的加工精度可达头发丝的几十分之一,能够雕刻出航空发动机叶片等极其复杂的零部件。日本在这些领域的领先,不只是某一个产品或公司的胜利,而是由深厚技术积累、严格行业标准以及紧密产业生态共同形成的“三位一体”护城河。这也解释了为什么要真正挑战全球精密制造,日本的优势不是轻易可以被复制的。以半导体产业中关键材料——光刻胶为例,日本的信越化学和JSR几乎掌控了全球7到28纳米制程光刻胶的市场份额。为了保持领先,它们每年将高达15%的营收投入研发,这也形成了一道非常难以突破的技术壁垒。同样地,哈默纳科凭借2000多项专利,在机器人减速器领域牢牢占据领先位置。更重要的是,日本企业不仅在生产上领先,还深度参与甚至主导了ISO、JIS等国际标准的制定。从轴承的精度等级到碳纤维的强度规范,无不带有它们的印记。这意味着全球其他厂商必须按照这些规则去竞争,这种“规则优势”,比单纯的技术领先更难被撼动。面对这种系统性优势,中国的追赶策略并非简单模仿技术,而是一种基于自身独特优势的非对称竞争。核心优势之一,是巨大的国内市场。中国拥有全球最大的机器人、新能源汽车和半导体应用市场,这为本土技术提供了宝贵的试验和迭代机会。当华为、比亚迪等企业开始将国产传感器、减速器纳入供应链时,这些订单不仅保证了企业生存,也为持续研发提供了资金支持。另一个重要因素,是完整的产业链能力。尽管在一些高端技术环节仍有差距,但中国具备联合国产业分类中所有工业门类的制造能力,这使得系统性攻关成为可能。人才优势也是中国的重要筹码。相比日本研发团队面临的老龄化问题,中国拥有庞大的年轻工程师群体,以及充满活力的创新环境。这种人口红利,加上国家明确提出的到2030年实现七大关键技术70%国产化的目标,为产业追赶提供了动力。总体来看,承认差距并不等于悲观,而是为了看清竞争本质。围绕精密制造的全球博弈,已经不仅是单一产品的较量,而是产业生态、创新机制和国家战略的全面对抗。中国有市场、有体系,这为发展提供了独特优势,但前路仍然漫长。最终,谁能建立起更强韧、更有活力的创新生态,谁就能在这场无声的竞争中掌握主动权。

![这些新机快来了,大家可以再等等[doge]](http://image.uczzd.cn/10856686351181103568.jpg?id=0)